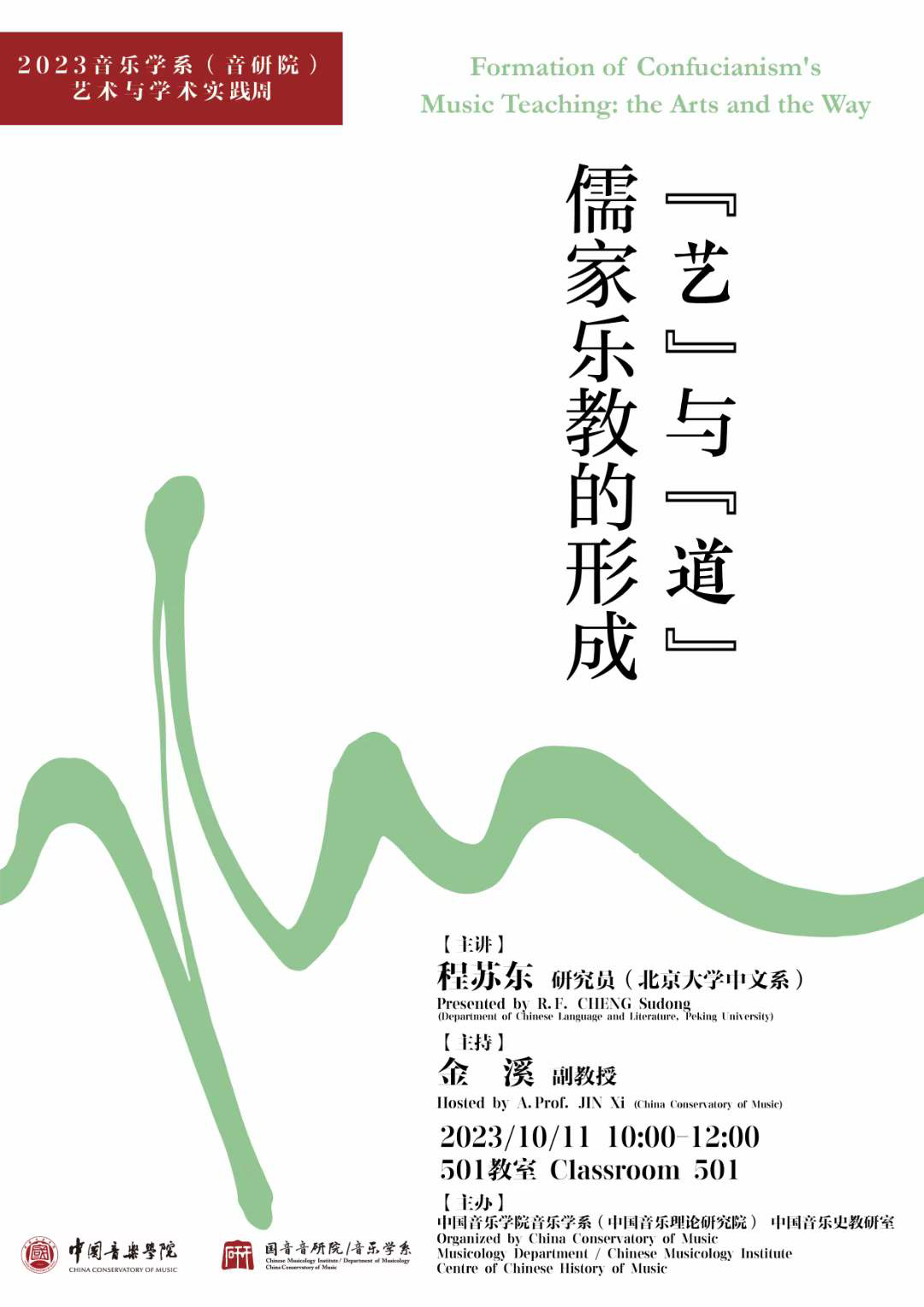

2023年10月11日上午,音乐学系(中国音乐理论研究院)2023年艺术与学术实践周系列讲座第二场在教学楼501室举办。本场讲座由中国音乐史教研室承办,由北京大学中国语言文学系副系主任程苏东教授讲授,主题为“‘艺’与‘道’:儒家乐教的形成”。讲座由音乐学系副主任金溪副教授主持,音乐学系主任毕明辉教授、综合教研室主任桑海波教授等专家学者出席讲座。

金溪副教授首先代表音乐学系师生向程苏东教授表示热烈的欢迎与衷心的感谢,介绍了程苏东教授在汉唐经学史、经学文献学、先秦两汉文学、早期书写文化研究等领域的研究成果。金溪副教授表示,音乐学系“艺术与学术实践周”的设置与讲座的题目“艺”与“道”的主题相呼应,希望学生重视二者之间的对应关系。

讲座伊始,程苏东教授简要阐释了题目的内涵,希望可以通过“艺”与“道”的交点为学生提供新的启发与思考。而后,程苏东教授通过对晚周至汉初有关乐教文献的梳理,分三部分探讨儒家乐教的形成。一是“六艺”的早期用例,二是“礼崩乐毁”的晚周社会,三是“声”“音”“乐”概念与乐教观的形成。

程苏东教授列举《说文》《尚书》等篇目,解释“艺”在不同时期的意义。对“艺”的早期概念及其使用情况进行了界定与辨析,指出“艺”的词义变化及使用情况中,可以体现出晚周至汉代“艺”与“道”关系的离与合。

在第二部分,程苏东教授以文本细读的方式,分三方面阐释晚周宫廷音乐的发展趋势。一是僭礼,音乐虽然仍然在演奏,但其承担的社会功能已失序,社会等级秩序已然被打破。二是尚奢,君主为彰显身份地位而铸造大钟,促进社会形成尚奢之风。三是新声,郑卫之音的出现使音乐风格出现差异,来自各地与民间的音乐给宫廷音乐造成了压力。

对于“声”“音”“乐”概念与乐教观的形成这一部分,程苏东教授着重阐释了墨家思想对于乐的排斥,与荀子《乐论》中论证音乐的合理性与必要性,并分析“声”“音”“乐”三者的不同层次。最后,程苏东教授以“艺与道的平衡”作为本场讲座的结尾,对比了秦青学歌与孔子学琴的两个故事,分析了二者对“艺”与“道”的不同选择,提出儒家乐教的最高理想是“艺”“道”并重,然而,自晚周至汉代儒家重“道”轻“艺”的倾向导致“艺”的文本化与空心化,并最终限制了儒家乐学的发展。

此后,现场师生就音乐文献与音乐思想等方面向程苏东教授提出问题,程苏东教授具体解答了问题,并在方法论层面提醒大家,在查阅相关文献时,不仅要注重文本,更要关注其背后的语境,且需重视不同文献的相似措辞背后,可能存在不同所指、出发点及观点等本质差异。

讲座最后,金溪副教授对本场讲座进行了总结。金溪副教授提出,学生应通过此次讲座学习方法论,在学习过程中不应被表象的相似迷惑而混淆,需注重语境的重要性,鼓励音乐学系的学生以儒家乐教的最高理想为目标,既精通“艺”,也把握“道”。

此次讲座与音乐学系艺术与学术实践周的美好愿景相互呼应、相得益彰,音乐学系将持续推出系列优秀讲座,激励学生“道”“艺”并重,成长为综合型人才。

撰稿:范雪瑶

摄影:范雪瑶