2022年3月22日,由中国音乐学院中国音乐理论研究院主办的“文献学原理与实践”系列讲座第二期于中国音乐学院教学楼616教室成功举办。本次讲座的主题为“丝绸之路沿线笛子的名称考源——语言考古学的视角”,主讲人为中国社科院大学马克思主义学院与温州大学国际教育学院叶晓锋老师,主持人为中国音乐学院中国音乐理论研究院金溪老师。

讲座伊始,叶晓锋老师通过贾湖骨笛、希腊陶瓶装饰画中的双管笛(aulos)及庞贝古城壁画中的双管笛等世界各国关于笛子的图像记载与实物遗存,向我们展示了笛子的悠久历史以及广泛的传播范围,指出其实物遗存最早可追溯至数万年前。叶老师强调,中国古文字中,“笛”的写法是“隶”加上“竹”所简化而成的“竹字头”,由此可见,在“笛”字出现时代,笛子的制作材质已经大部分由“骨制”转化为“竹制”。

以上内容充分说明,在上古时期的人类生活中,笛子占据重要地位,在狩猎、祭祀、娱乐等社会活动中都具有使用功能。笛类乐器的研究,对当下史学界探索上古时期的人类文明有着重要意义。然而,目前现存的古代笛类乐器研究成果中,有通过图像学研究,有通过文献学研究,尚没有通过语言考古学进行研究的尝试。

关于语言考古学研究学方法,叶晓锋老师介绍,从语言表达的角度来看,器物名称的创新是困难的,因此,乐器名称的演变会遵循客观规律。语言演变原则为:辅音不易变,元音易变,n、l、r、d作为韵尾可自由交换(具体音变规则请参考王力、郑张尚芳上古音系)。开始中国古代笛类乐器名称的语言学考古研究的最初,先确定“笛”“筚篥”“篪”“胡笳管”“觱篥”“籁”“箫”等几个表示笛类乐器名词最早出现的时代,然后遵循语言演变原则围绕其上古语音寻找全世界范围内对应或相似的语言,能够对这一乐器在全球范围内的存在及流传情况有所了解。

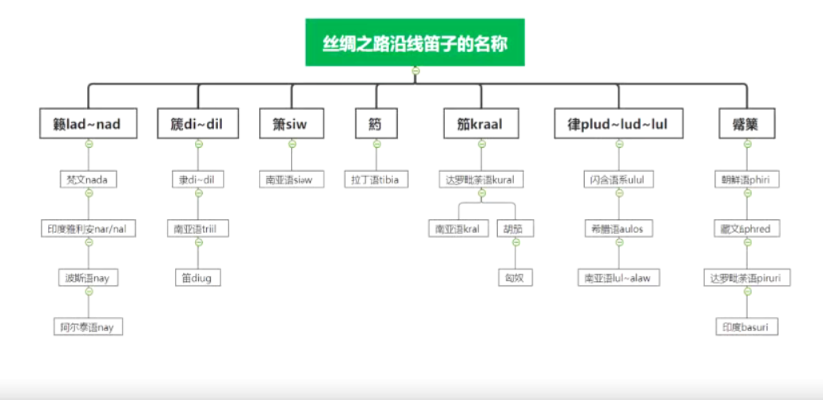

就上述七种乐器,叶晓锋老师分别以溯源得到的上古名称与全世界的各种语言中的“笛子”进行了对比,一一进行了介绍。

“籁”的上古音为*lad或*nad(注:*为重构古音标记),与之相近的名称有梵文nada、印度雅利安nar/nal、波斯语nay与阿尔泰语nay;

“篪”的上古音为*di、*dil,与之相近的有南亚语triil以及“隶”的上古音*di、*dil、笛的上古音*diug;

“箫”的上古音为*siw,与之相近的是南亚语siw;

笳的上古音为*kraal,与之相近的有达罗毗荼语kural、南亚语kral;

律的上古音为(**plud>)*lud~*lul,与之相近的有闪含语系ulul、希腊语aulos、南亚语lul、alaw;

汉代的“筚篥”读音为*pilid,类似的读音有朝鲜语phiri、藏文hphred、达罗毗荼语piruri及印度雅利安语basuri。

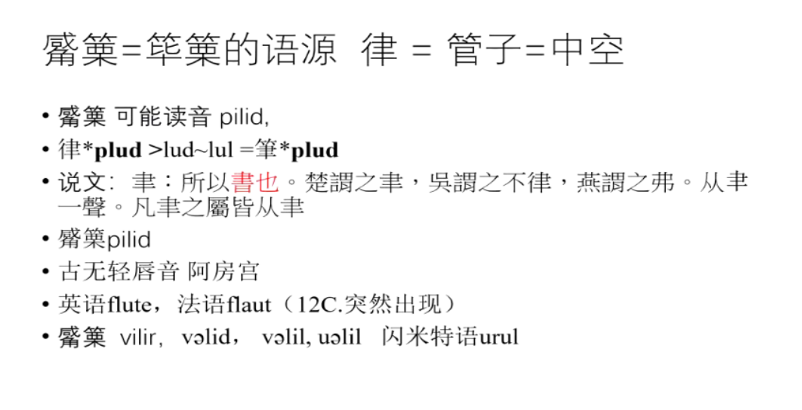

值得重视的是,“律”的上古读音原来为*plud,同一个谐声系列的“筆”声母就是p,原来声母是复辅音pl-,后来p脱落才变成l声母。“律”的上古读音与“筚篥”的读音*pilid相似,基本辅音都是p-l-d结构,两者显然存在关联。

关于笛子名称考古研究的具体内容,叶晓锋老师首先从语言考古学的角度,介绍了其研究思路。叶老师指出,人的语言表达能力其实是有限的,古人在为事物命名时,极难凭空产生一个词汇,以“凤凰”为例,“凤”“凰”的基本区别是不同语言对“拥有彩色羽毛的漂亮的鸟”的称呼,在文化交流互鉴之中,这两个称呼被叠加在一起,构成一个新的名词。在此基础上,叶晓锋老师以筚篥为个案,通过筚篥的全球传播史展开论述。叶晓锋老师引用东汉许慎《说文解字》中“羌人所吹角屠觱,以惊马也”之语,认为“筚篥”一词真正出现应在东汉以后,在战国到汉代的记载中仍被称为“屠觱”。

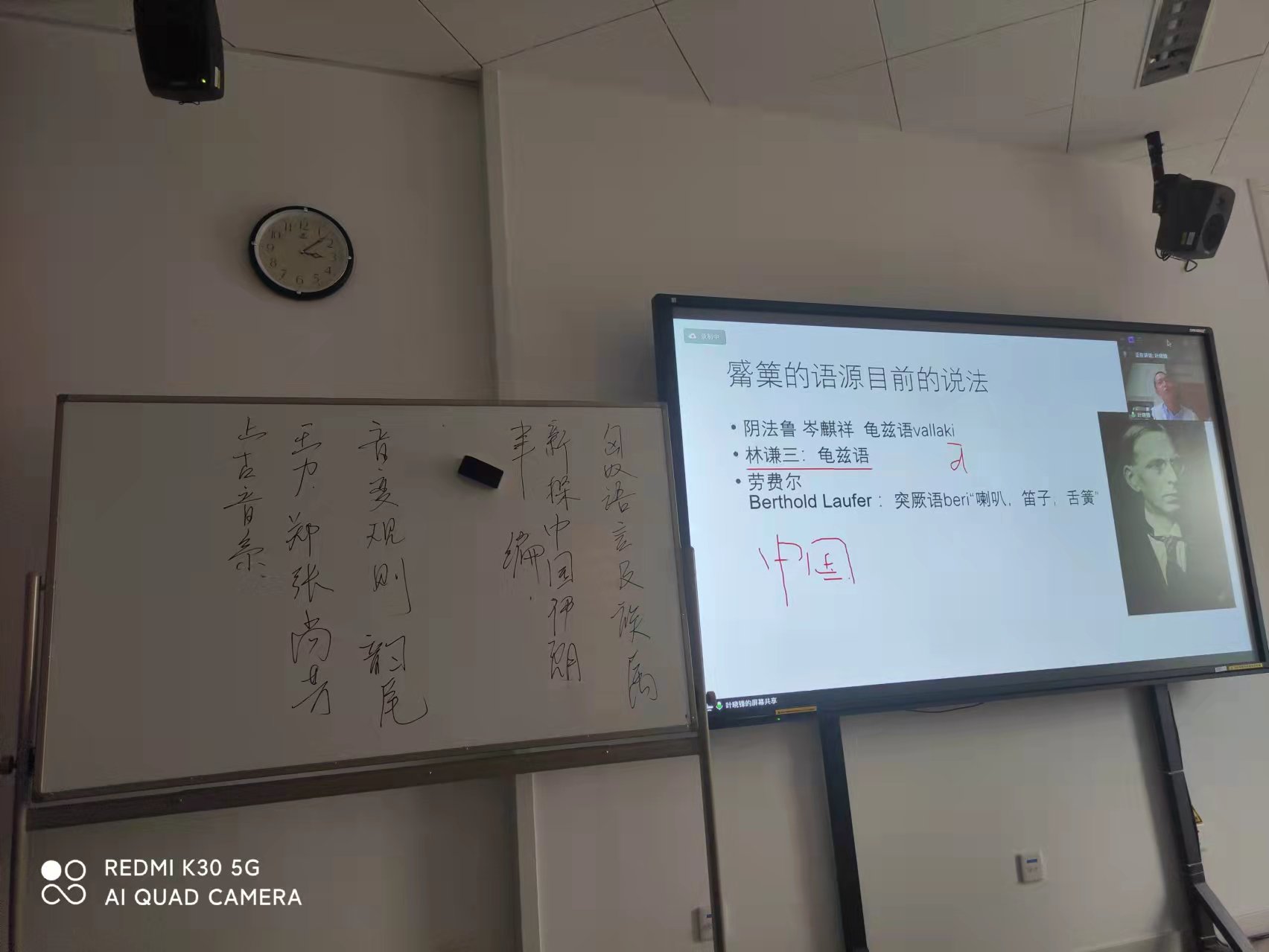

关于“筚篥”语源的学术观点,目前比较重要的以下几种:阴法鲁先生认为筚篥源于龟兹语“vallaki”,日本学者林谦三也持此观点;美国东方学家、《中国伊朗编》的作者贝特霍尔德·劳费尔则认为,“筚篥”一词源于突厥语“beri”,叶晓锋老师本人也更认同此观点。将突厥语“beri“与上古汉语“筚篥”一词的发音“pld”对比发现,突厥语“beri”较筚篥“preid”少了韵尾“d”,而语言音变的规则是:演变的后节点不会比前一节点的音节多,特别是韵尾,很容易在传播过程中丢失。叶晓锋老师由此推断,突厥语中的“beri”可能与汉语“筚篥”有联系,并且“beri”是受“筚篥”影响产生,而非源头。

此后,叶老师解释了对“觱”上古读音的还原方法:“觱”在汉代是帮母质部字,质部字的特征是韵尾为id,帮母为p,因此,“筚篥”的读音根据字面可以重构为*pidlid,由于上古汉语对音中l和d经常可以互换,同时,经常后一音节的声母又可以充当前一音节的韵尾,考虑到发音的自然流畅,“觱篥”的读音为 *pilid。根据《广韵》,“觱”还有云母物部字的读法,那么“筚篥”的读音也可能为*vədilid,此后演变为*vəlid、*wəlid、* wəlil,由于双唇音变为唇齿音是常见音变,这显然是后起的读音。综上,“筚篥”的读音有*pilid、*vilir、*vəlid、*vəlil、*uəlil等几种可能,*vilir、*vəlid、*vəlil、*uəlil和近东的闪含语系ulul、希腊语aulos、南亚语lul、alaw是一致的。

此后,叶晓锋老师又分析了藏文、羌语等少数民族语言中笛类乐器的发音,从而指出,藏文中的古老语音保存最好,保留了韵尾。笛子的藏文为hphred,与律的古音*plud非常相似。如果将“筆”的字型与“律”对比,二者都可解析为为竹制的管子,读音都为“plud”,这两个词在中国出现都非常早。相对的,英语笛子“flute”与法语笛子“flaut”是于12世纪,在欧洲突然出现,由于p或ph变成f是常见音变,所以应该是来自东亚的“觱篥”,或者从更早源头上可以归结为是上古汉语的“律”*plud或汉藏语的*plud。

最后,根据以上线索,叶晓锋老师归纳出两个结论:第一,中国的plud(“律”)和pilid(“筚篥”)等词在很早的时期即已出现,并向近东和欧洲产生第一波扩散,于是产生了闪含语系的ulul以及希腊语aulos等读音;第二,12世纪,通过欧亚大陆交流,这些词汇由中国向欧亚大陆波浪式第二次扩散,双唇音p变成唇齿音f,出现了英国的“flute”(笛)与法国的笛子“flaut”(笛)。

中国音乐理论研究院院长毕明辉教授参加了本次讲座,并在讲座结束后提出一个重要问题。毕明辉老师从讲座中所提到的,“笛在上古时期从中原向西传播,最后在波斯形成现在的‘nay’(笛)一词”的观点出发,指出萨克斯的乐器学研究中将“nay”一词作为气鸣乐器最早的语源,其理由是使用的语音越少,发音越接近元音的词语,时间的排序越靠前。这是西方学界所普遍接受的观点,正是出于这一观点,西方学界认为中国的“笛子”必然由波斯传入。叶老师认为笛是由中原向西传,其依据是什么?就此问题,叶老师通过一个音变的基本规则予以解答:在自然语音演变的过程中,一个客观存在的基本规律是辅音可以变成元音,而元音不会反向变成辅音,具体而言,d可以变成y或i,但y不可能变为d。因此,如果将波斯语“nay”与上古汉语“nad”进行排序,毫无疑问“nad”处于第一阶段,而“nay”处于第二阶段。这个不同学科的学者之间的互动,给音乐学界所公认的观点提出了颠覆性的反证。这一意料之外的收获,充分说明跨学科交流的重要作用。

其后,参与本次讲座的同学与老师们,就叶晓锋老师以语言学的角度出发,对笛类乐器名称的上古语音与传播范围进行溯源的具体研究,以及语言考古学的研究方法与研究思路,展开了热烈讨论。

整理人|董晓雅